Торгово-дипломатические связи России и Ирана в период правления династии Сефевидов

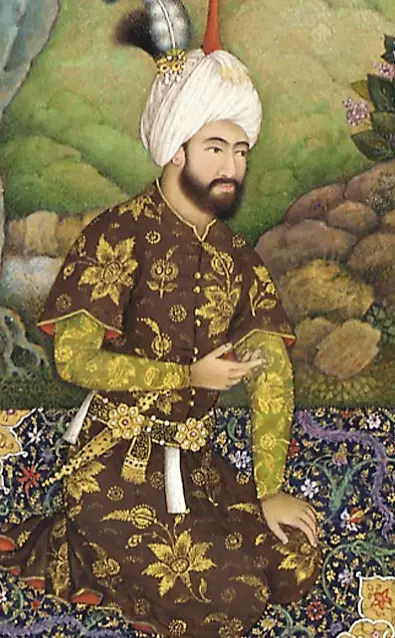

История дипломатических и торговых отношений Ирана и России насчитывает много веков. Однако более или менее современный формат, с посольствами и торговыми представительствами, они стали приобретать только в XVI в. В середине XVI в. Иван IV Грозный (1547-1584) завоевал Казань (1552 г.) и Астрахань (1556 г.), чем положил конец независимому существованию Казанского и Астраханского ханств и открыл России путь к Каспийскому морю и к странам на его берегах, в том числе к Ирану. В Иране в то время правили шахи из династии Сефевидов (1501-1722), в начале XVI столетия сумевшие объединить Иран и почти до самого его конца с переменным успехом боровшиеся с Османской империей. Цель первого персидского посольства от шаха Тахмаспа I (1524-1576) во главе с Сейедом Хусейном, прибывшего в Москву в 1553 г., была связана с той ситуацией, в которой находились страны – Россию интересовало продвижение на юг и юго-восток, а Ирану была нужна помощь в борьбе с турками. К сожалению, сведения о результатах этого посольства до нас не дошли.

В дальнейшем Сефевидский Иран и Московское царство продолжили на нерегулярной основе обмениваться посольствами, цель которых не менялась – обеим странам нужен был союзник в борьбе с Османами. Особого успеха стороны не добились: войска Москвы были связаны в Ливонской войне (1558-1583), а Сефевиды старались не тревожить Османскую империю после мира, заключенного в Амасье в 1555 г. Однако в 1586 г. в Москву от шаха Мухаммада Худабанде (1578-1587) приехал Хади Маджид, а в 1588 г. в Казвин, бывший в то время столицей Ирана, от Фёдора Ивановича прибыл Григорий Борисович Васильчиков. Именно с этих посольств принято отсчитывать начало регулярных дипломатических отношений между Ираном и Россией.

С 1586 г. по конец XVII в. Россию посетили 29 персидских посольств. Почти всегда они преследовали не только дипломатические, но и торговые цели – в то время торговля и дипломатия были практически неотделимы друг от друга. В 1591-1593 гг. в Москве побывал гонец по имени Кая, сумевший заключить соглашение, согласно которому товары, принадлежавшие шаху или царю, не облагались пошлиной при ввозе в Россию или, соответственно, в Иран. Это соглашение положило начало новому классу торговых людей – так называемым купчинам. Купчины, называвшиеся в Иране тюркским словом киракйарак, были официальными торговыми представителями шахов, поставщиками шахского двора, и пользовались значительными привилегиями: привозившиеся ими на продажу товары шаха не облагались налогом, казна платила за их проезд по России, обеспечивала пропитание, жильё, транспорт, работников и т.п. Первый такой персидский купчина по имени Хаджи Искандар прибыл в Москву в 1594 г., а вскоре за ним последовали другие, как в составе посольств, так и по отдельности.

В соответствии с соглашением Кая, русские купчины должны были обладать такими же привилегиями на территории Персии, но данных об их путешествиях у историков гораздо меньше. В силу бурной и полной войн истории Ирана в XVIII в. многие иранские архивы времён Сефевидов, особенно по российскому направлению их дипломатии, плохо сохранились. О торговых представителях шахов мы знаем намного больше, и в первую очередь потому, что их поездки тщательно документировались царскими чиновниками. По иронии судьбы, именно благодаря развитой бюрократии Московского царства сегодня мы можем прочитать не только о переговорах и союзах между Ираном и Россией, но и о торговых поездках персидских купчин, об их поведении и взаимодействии с русскими чиновниками. Проще говоря, эти документы позволяют увидеть их повседневную жизнь и даже сравнить её с нашей. Прекрасную возможность для такого взгляда нам даёт сохранившееся в Российском государственном архиве древних актов дело о поездке купчины Хваджи Рахмата, состоявшейся в 1629-1631 гг.

Это был не первый визит Хваджи Рахмата в Россию. Ранее он приезжал обычным купцом в составе миссии купчины Мухаммада Салих-бека, отправленной шахом Аббасом I Великим (1588-1629) в 1626-1627 гг. В 1629 г. он уже сам был купчиной, но от имени Сефи I (1629-1642), наследника Аббаса, скончавшегося в январе того же года.

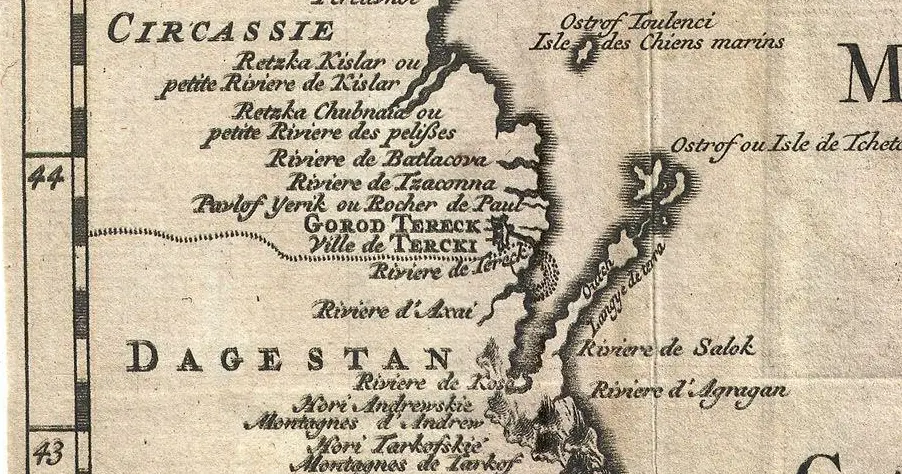

Как правило, иранские послы и купчины на землях Московского царства перемещались корабельными караванами по Волге и подводами посуху. Путь их выглядел следующим образом: по Каспийскому морю или по суше в Астрахань, оттуда в Казань, затем в Нижний Новгород и, наконец, в Москву. В зависимости от сезона они либо присоединялись к речным караванам, либо шли на подводах посуху.

Путешествия в то время были делом опасным и могли длиться несколько лет, и поездка Хваджи Рахмата служит прекрасным тому подтверждением. Плохая погода и зимние бури на Каспи привели его в город Терки (русская крепость недалеко от места слияния рек Терека и Сунжи), где ему пришлось остаться на зиму вплоть до апреля 1630 г. В мае он добрался до Астрахани, где оставался до осеннего каравана, с которым в ноябре пришёл в Казань. В Нижнем Новгороде Хваджа Рахмат оказался в феврале, а в Москву прибыл только в марте 1631 г., был там представлен царю и торговал в столице вплоть до конца мая, когда отбыл обратно.

В ходе поездки купчине довелось столкнуться с самыми разными трудностями, начиная с погоды и заканчивая дракой. Основной целью поездки была, разумеется, торговля, поэтому значительная часть проблем была связана с ней. Согласно договорённости, шах должен был присылать со своими торговыми представителями список своих товаров с собственной печатью для того, чтобы избежать путаницы и обмана. Именно такого списка потребовали у купчины воеводы в Астрахани и Казани:

«А велели купчине говорити, чтоб он шаховым товаром, что у него ести, прислал к нам, холопем твоим, роспись. И шахов купчина росписи шаховым товаром к нам, холопем твоим, не прислал, а сказал, что у нево шаховым товаром от шаха росписи никакие нет. А что-де, государь, с ним какова шахова товару привезено в Асторохань, к тому он росписи пришлет к нам, холопем твоим, от себя. И прислал, государь, роспись товаром свою, что писано у нево в Асторохани.»

Как видим, Хваджа Рахмат шахской росписи им не передал, но предоставил составленный собственноручно список, согласно которому он привёз на продажу хлопчатобумажные и шёлковые ткани разных цветов, парчу, золотные (вышитые золотом и серебром) ткани, хлопок и сафьян, причём всё это принадлежало исключительно шаху. Осмотреть товары он также не разрешил, и в целом вёл себя своевольно, как пишут воеводы:

«…мы, холопи твои, посылали шахова купчину роспрашивати сына боярскаво Ондрея Тарбеева и шахов купчина сыну боярскому Ондрею Тарбееву сказал, что он отпущен к тебе, к государю, от шах Сефия с товаром, и грамота к тебе, к государю, об нем от шах Сефия есть. А росписи шаховым товаром у него никакие нет. А что у нево каких шаховых товаров есть, и он тех шаховых товаров пересматривать и переписывать не даст. А будет-де, государь, товары у него шаховы учнут переписывать силно, и он и товаров шаховых всех отступица, и учнет о том писать к шаху. И товаров, государь, пересматривать и переписывать не дал. И непослушание, государь, от нево в Асторохани было болшое. Во всем делал все самолством.»

Осмотреть и подсчитать товары удалось только в Казани, и этот осмотр выявил, что помимо тканей купчина вёз с собой орехи, специи, ягоды и серебряную посуду – неизвестно, правда, планировал ли он это всё продавать.

Другой проблемой, с которой царским чиновникам приходилось разбираться в каждом новом городе, стал нерегулярный состав миссии. В Терки Хваджа Рахмат прибыл с 13 людьми, а в Астрахани его свита насчитывала уже 40 человек. Местные власти разрешили проследовать в Казань 24 из его компаньонов, но в Казань пришло 20, и там же к ним попытались присоединиться ещё 9. Кого-то из них купчина называл родственниками, кого-то – нанятыми на месте слугами. Казанские воеводы, впрочем, запретили увеличивать размеры миссии, и в Москву отправились 20 человек.

В чём же заключалась причина такого поведения торгового представителя шаха? Как упоминалось выше, шахские товары, которые везли купчины, не облагались пошлинами. Купчины, судя по всему, активно пользовались этой договорённостью в своих целях: предлагали обычным купцами присоединиться к своей свите и выдавали их и свои собственные товары за товары шаха, чтобы не платить налоги. Вот что пишут об этом астраханские воеводы:

«…а людей ево с ним сорок человек а иных де у нево товаров оприч шахова товару и купецких людей с ним никово нет а в прошлом во 137 году ис тех людей которых он называет своими людьми многие из них бывали в Астарахани в тизиках [1] и торговали своими товары и ныне чают в них что они едут со своими ж товары.»

Подобные попытки часто приводили к недоразумениям и недопониманиям по таможенным вопросам. В одной из своих челобитных на имя царя Хваджа Рахмат сообщает следующее:

«…Когда же я возвратился от великого государя (т.е. от Михаила Федоровича. — пер.) в Астрахань, туда прибыл корабль покойного государя из страны кызылбашской и привез некоторые тамошние товары, принадлежащие падишаху (шаху Аббасу. – пер.), для сего ничтожнейшего раба. В это время астраханским таможенником был Чистой Назар. Он потребовал у наших поверенных пошлину и поместил их в таможню под присмотр своих служек. Хоть мы и посылали нашего пристава и толмача к князьям с докладом о том, что имущество, которое привезли позднее, принадлежит падишаху, слов этих к сведению не приняли, сказав: «Любой пусть принесет письмо от [вашего] падишаха, заберет [товары] у Чистова Назара, и мы пошлем их к вам, а ту сумму пошлины, что взяли с вас, мы поместим в Астрахани в казну великого государя. Вы же доложите [вашему] государю». Когда [я], ничтожнейший раб, доложил об этом покойному шаху Аббасу, падишах написал князьям астраханским: «То, что взяли с высокопоставленного купчины Хваджи Рахмата в качестве пошлины, пусть отдадут ему, так как это имущество благородного двора. Поскольку сей ничтожнейший раб находится в [вашей] стране, пусть прибудет в Астрахань, заберет у Чистова Назара имущество падишаха». Молим о том, чтобы великий государь имущество брата своего шаха Сафи у Чистова Назара забрал и брату своему шаху Сафи написал, дабы [я], ничтожнейший раб, отвез его и вручил казне падишаха.»

«…Когда же я возвратился от великого государя (т.е. от Михаила Федоровича. — пер.) в Астрахань, туда прибыл корабль покойного государя из страны кызылбашской и привез некоторые тамошние товары, принадлежащие падишаху (шаху Аббасу. – пер.), для сего ничтожнейшего раба. В это время астраханским таможенником был Чистой Назар [2] . Он потребовал у наших поверенных пошлину и поместил их в таможню под присмотр своих служек. Хоть мы и посылали нашего пристава и толмача к князьям с докладом о том, что имущество, которое привезли позднее, принадлежит падишаху, слов этих к сведению не приняли, сказав: «Любой пусть принесет письмо от [вашего] падишаха, заберет [товары] у Чистова Назара, и мы пошлем их к вам, а ту сумму пошлины, что взяли с вас, мы поместим в Астрахани в казну великого государя. Вы же доложите [вашему] государю». Когда [я], ничтожнейший раб, доложил об этом покойному шаху Аббасу, падишах написал князьям астраханским: «То, что взяли с высокопоставленного купчины Хваджи Рахмата в качестве пошлины, пусть отдадут ему, так как это имущество благородного двора. Поскольку сей ничтожнейший раб находится в [вашей] стране, пусть прибудет в Астрахань, заберет у Чистова Назара имущество падишаха». Молим о том, чтобы великий государь имущество брата своего шаха Сафи у Чистова Назара забрал и брату своему шаху Сафи написал, дабы [я], ничтожнейший раб, отвез его и вручил казне падишаха.»

«…В течение двух-трех дней иногда торговые люди из асламчеев [3] приходили к нам, мы купили пока лишь не более пары малых собольихпортищ [4] . Сегодня уже два-три дня, как те люди перестали приходить, никто к нам не приносит ни одного собольего портища. А когда наши люди идут на базар, никто им ничего не продает, и даже не разговаривают с ними возле своих лавок. Говорят: «Нам указано с вами не торговать». Торговые люди, все как один, не приходят к нам для торговли. [Я], ничтожный, всех здешних купцов знаю, в прошлый раз с ними торговал, а сейчас никто из них для торговли не приходит, говорят: не велено. Молю, чтобы ради своего брата шаха Сафи [государь] повелел, дабы торговые люди пришли и стали с нами торговать, так как скоро нам уже возвращаться в Астрахань».

На эту челобитную тоже был дан положительный ответ - царь разрешил местным купцам продавать купчине соболей.

В Ярославле сложилась ситуация посложнее. Шахский торговый представитель отправил туда купцов за медью, оловом и свинцом. Местных воевод это смутило, и они запросили у столичных чиновников подтверждение того, что купцы имеют право покупать такие заповедные товары. Мы не знаем, разрешили ли купчине сохранить приобретённое, но людей, продавших Хвадже Рахмату такие товары, в ходе разбирательства, скорее всего, привлекли к ответственности.

Как видно из этих свидетельств, купчина старался использовать преимущества своего статуса в полную силу. В одной из челобитных он просит предоставить ему корабль для перевозки всех купленных товаров, а в другой жалуется на размеры и ветхость предоставленного:

«…Сейчас нам дали корабль, который очень стар и велик, хорош для перевоза запаса. Но у сего раба имущество [его] государя, и по [предстоящему] пути такой большой и старый корабль нельзя провести.»

В связи этим в той же челобитной Хваджа Рахмат просит, чтобы «нам пожаловали два хороших корабля, дабы имущество государя на них по великодушию великого государя было в порядке и безопасности». Ну и в последней из челобитных выясняется, что двух пожалованных кораблей недостаточно для всего купленного:

«Оба струга я загрузил так, что нет места и для одного сундука, но большая часть груза осталась в доме, на струг погрузить невозможно, так как нет места. И нескольким птицам, которые сокольничие казны купили для государя шаха Сафи, на этих двух стругах тоже места нет. Прошу, дабы высочайшей милостию выдали бы сему рабу еще один корабль, чтобы на нем перевезти товары казенные и разместить птиц, купленных государем шахом Сафи.»

В этой челобитной упоминается другая важная реалия эпохи – охотничьи птицы. Русские соколы и кречеты ценились аристократией многих стран, и в особенности – на Ближнем Востоке. В Москву неоднократно приезжали сокольничие шаха, желавшие приобрести этих редких и дорогих птиц, которые также относились к категории заповедных товаров.

Иногда Хвадже Рахмату удавалось получить преимущества даже там, где их ему не полагалось. Согласно действовавшим в то время правилам, купчины в принципе не должны были останавливаться в Терках, а следовать напрямую в Астрахань, где им выдавалось жалование (корм) и жильё. Терским воеводам было запрещено выдавать всё это в Терках. Хваджа Рахмат же прожил в Терках 4 месяца и, судя по всему, проявил себя крайне настойчивым человеком. Воеводы даже писали о сложившейся коллизии царю, но в конце концов настолько устали от просьб купчины, что, как сообщает дело, «давали де они купчине корм для ево великие докуки».

Как уже говорилось выше, торговля и дипломатия шли рука об руку, и купчине было поручено шахом решить и политический вопрос. Прежний посланник Мухаммад Салих-бек в ходе своего визита по приказу шаха Аббаса собирал в Московском царстве шахских подданных, чтобы отослать их обратно в Иран. Один из этих подданных, некий цирюльник Карбалаи, испугался и сбежал, и Хваджа Рахмат в одной из своих петиций просил царя отпустить его на родину.

Помимо торговых, налоговых, транспортных и политических проблем, Хвадже Рахмату довелось и стать жертвой нескольких преступлений. На рынке Нижнего Новгорода он поставил навес, который, по сообщению местных властей, был обрушен неким «детиной», при этом было украдено 30 рублей. Детину удалось найти, но он отрицал своё участие в краже.

В Астрахани, как говорится в другой челобитной, некие русские во время пожара унесли из лавки его помощника сундук с товарами и деньгами:

«…в этом году в Астрахани загорелся караван-сарай тезиков. Товары и деньги этого ничтожнейшего раба, [что были] в лавке помощника этого ничтожнейшего раба, унесли русские. Так случилось, что в сундуке, который унесли русские, были два Священных Корана.»

Некоторые преступления против купчины были совершены его собственными людьми. К примеру, в одной из челобитных он пишет:

«…когда [я], ничтожнейший раб, в прошлом году приехал в Терки, поверенный в тех местах, которого я поставил во главе государева корабля, чтобы он приплыл вместе с государевым кораблем, сбежал и остался у черкесов (досл. «в доме черкесов». — Пер.), с государевым кораблем не прибыл. Прошу о том, чтобы предписали терским князьям того [моего] помощника, которого зовут Мир Шахман, схватить и отдать [мне], рабу, так как у того [помощника] осталось имущество [моего] государя.»

Терским воеводам было велено разыскать и схватить Мир Шахмана, но о результатах этих розысков мы не знаем.

Члены свиты Хваджи Рахмата не оставались в стороне и тоже писали челобитные на имя царя. Его писарь Хваджа Абд ал-Вали в своей жалобе сообщает, что в прошлый свой приезд купил в Астрахани ногайскую рабыню, желая сделать её своей женой. Местные власти не разрешили ей выехать в Персию, и писарь был вынужден передать её до своего возвращения какому-то русскому человеку. Когда же Абд ал-Вали вернулся в Астрахань, выяснилось, что рабыня сбежала в Кирпичную слободу к татарину по имени Джемал и унесла с собой имущества на 40 рублей. Власти приказали разыскать Джемала, чтобы они вместе с писарем купчины предстали перед местным судом.

Но всё же самое захватывающее событие того путешествия случилось именно с Хваджой Рахматом, и тем удивительнее причина этого происшествия – баня. Как он пишет в челобитной, в Москве по указу царя ему была выделена «мылня», находившаяся во дворе дома некоего «мужика» по имени Офонас Дмитреев. Дальнейшие события развивались по-разному в зависимости от показаний участников.

24 апреля 1631 года, по словам купчины, он захотел помыться в этой бане и отправил туда своего слугу согреть воду. Слуга вскоре возвратился с известием о том, что хозяин дома запер ворота и не пускает его во двор. Тогда Хваджа Рахмат отправил к Офонасу своего толмача Мирзу, шахского сокольничего и царского толмача с четырьмя караульными, чтобы прояснить ситуацию. Дела приняли совсем безумный оборот, когда, по словам купчины, произошло следующее:

«Хозяин дома с двумя своими братьями и двумя-тремя людьми из родственников достали палки, а там были толмач великого государя со своими стражниками, и избили толмача этого ничтожнейшего раба и шахского сокольничего.»

Казалось бы, можно было ограничиться подданными персидского шаха. Но дело на этом не закончилось:

«Четверо стражников толмача великого государя встали между ними и хотели помешать избиению, но стражников и толмача великого государя тоже побили палками.»

Помимо всего этого, по словам челобитной, толмач купчины Мирза потерял во дворе изумруд ценой в 70 рублей. Как пишет купчина, пристав, чиновник Посольского приказа, сопровождавший купчину, неоднократно вызывал Офонаса в приказ и требовал разъяснений, но так ничего и не добился.

Разумеется, такое дело не могли оставить без проверки. Офонаса допросили, и он рассказал совершенно другую историю. По его словам, слуги Хваджи Рахмата пришли к нему домой, сломали ворота и начали оскорблять его и его гостей, среди которых оказались довольно непростые люди: два монаха, несколько купцов и казачий атаман, участник ополчения Минина и Пожарского, Борис Каменное Ожерелье. Офонас также рассказывает, что Мурза сотоварищи избили лично его и всячески оскорбляли его мать и жён его гостей. Такого оскорбления те снести не могли и решили отомстить.

Этому громкому делу Хваджа Рахмат посвятил ещё две челобитные. Расследование было проведено, по изумруду даже удалось добиться результатов: во дворе нашли бумажку, в которую он был завёрнут, а Офонас «крест целовал» (такая клятва в случае лжи грозила страшной Божьей карой), что не брал драгоценность. Сам изумруд не упоминался ни в одном списке товаров из подготовленных купчиной и его свитой, поэтому следователи, вероятно, не слишком усердствовали в его поисках. Чем закончилось дело, мы не знаем, но купчина больше о нём не упоминал.

Как видно, Хваджа Рахмат был довольно беспокойным гостем, что подтверждают многочисленные сообщения воевод на местах и отчёты о проведённых расследованиях. Впрочем, это помогало ему добиться успеха: все привезённые товары (как свои, так и шахские) он продал, местные товары, в том числе заповедные, закупил, все его жалобы и происшествия были документированы и расследованы. Местные власти он разозлил настолько, что Царь Михаил Фёдорович передал с ним грамоту, адресованную Сефи I, в которой жаловался и на отсутствие списка шахских товаров с печатью, и на отказ в осмотре товаров, и на попытки выдать купеческие товары на товары шаха, а купцов – за своих слуг. Сложно судить о том, как она повлияла на дальнейшую судьбу Хваджи Рахмата, но больше в Россию он не возвращался.

Путешествия купчины в Московское царство повлияли и на его лексикон. В русском языке от того времени сохранилось много персидских слов, связанных с торговлей: амбар, сарай, кумач, атлас, бирюза, изумруд, булат, изъян и др. В персидский язык много русских слов проникло в XIX и начале XX веков, когда Иран находился под значительным влиянием Российской империи. Но челобитные персидских купцов, написанные на персидском языке и сохранившиеся в российских архивах, показывают, что уже в XVII в. персы тоже пользовались русскими словами. Хваджа Рахмат в своих жалобах постоянно употребляет такие слова, как кубчин, кинас (князь), байар (боярин, в значении «пристав»), муджик, пудачи (подьячий), запаз (запас, в значении «путевой припас»), сутруг (струг, гребное судно, ходившее по рекам), тувариш, указ. Как видим, влияние языков в то время было не односторонним, но взаимным.

Отношения Ирана и России зачастую рассматривают начиная со времён Российской империи и описывают в геополитических терминах: войны, борьба за территории и влияние, Большая игра и т.п. Но история Хваджи Рахмата показывает, что эти отношения, во-первых, начались гораздо раньше, а во-вторых, касались значительно более широкого круга вопросов: экономических, торговых и даже частных. В поступках этого человека, жившего без малого 400 лет назад, мы можем увидеть очень много современного. Его путешествие показывает, что купцы во все времена старались заработать и не чурались при этом не совсем честных способов, что государевы люди пытались их на этом поймать и писали об этом в столицу запросы и отчёты, что происшествия случались и расследовались, а иностранные слова проникали в языки и со временем начинали считаться исконными.

Ну и без драк не обходилось.

1 Тизиками (тезиками) в документах Московского царства назывались купцы, приезжавшие в Россию по Каспийскому морю.

2 Назар Чистой был довольно значимым человеком для своего времени. В 1628-1631 гг. он был астраханским таможенным головой, в 1647 году стал главой Посольского приказа и был убит в Москве в 1648 году во время событий Соляного бунта.

3 Асламчей – барышник, торговец.

4 Портище — отрез ткани, здесь — меха, сшитые в полотнище.

Здравствуйте, Друзья. Накопленные за время моего проживания в Иране знания по истории и культуре Ирана, помогут нам адаптировать любой из наших программ по Ирану под Ваши индивидуальные пожелания. Я готова поделиться с Вами личным практическим опытом путешествий по Ирану, поведать секреты и рассказать об уникальных возможностях провести незабываемые дни в Иране.